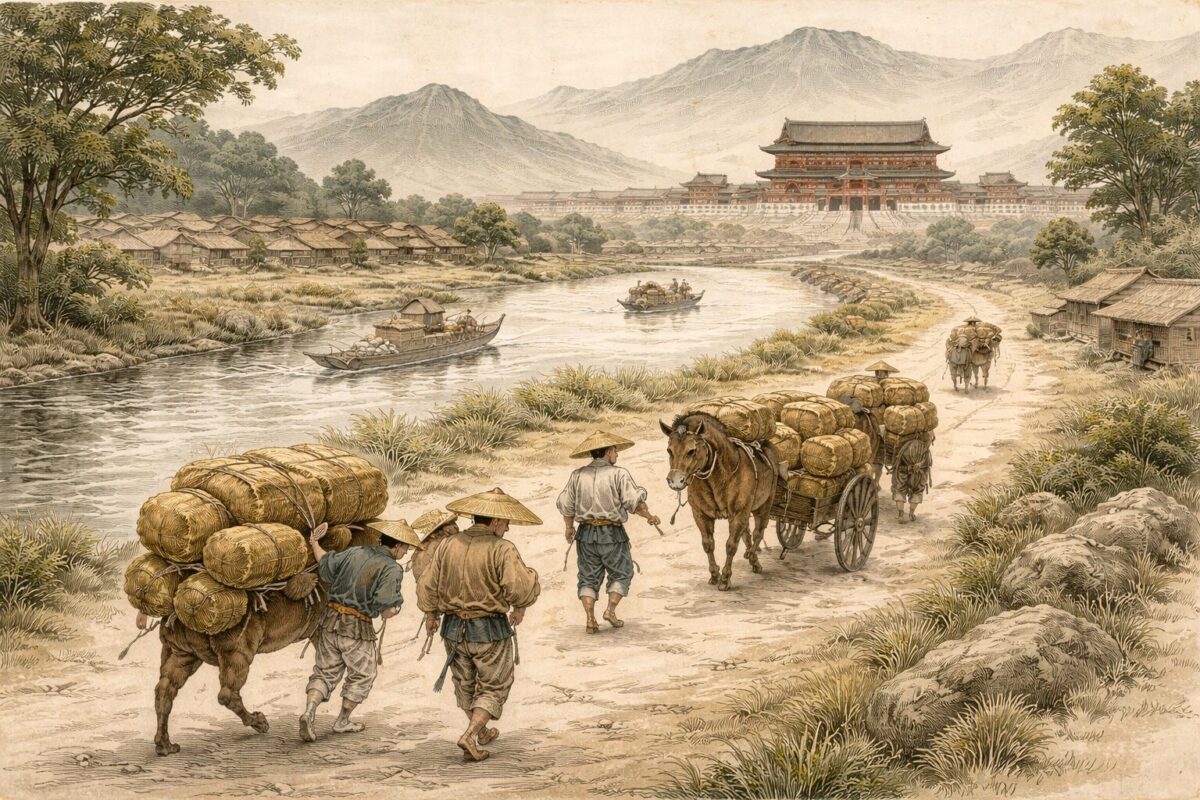

律令制度は、7世紀から8世紀にかけて整備された「古代日本の国づくりの骨格」といえる仕組みである。国・郡・里という区画を全国に整え、中央から地方までを統一的に管理した――そんなイメージが強いのではないだろうか。

しかし、最新の研究によれば、制度の成立過程は決して一様でも直線的でもなかった。むしろ、地域ごとの事情や競合を反映した、揺れ動く過程の積み重ねであった。

本稿では、そのことを示す研究成果として、茨城大学の田中裕教授による科研費研究「鹿島・香取『神郡』成立の背景を景観復原からみる考古学的実証研究」(2018–2022年度)を紹介する。

「神郡」という特別な区画

奈良時代の行政区画といえば「国」「郡」が一般的であるが、そのなかにわずか8か所だけ、「神郡(しんぐん)」と呼ばれる特別な区画が存在した。

その代表が、鹿島神宮・香取神宮である。両社は伊勢神宮と並び「神宮」と称された、全国でも格別な存在であった。ここでは、中臣氏(のちの藤原氏)やその一族である大中臣氏が祭祀と郡司を担い、神事と政治の双方で特別な地位を占めた。

すなわち「神郡」とは、単なる地方行政区画ではなく、特定氏族の権益と中央の政治改革が交差する場であったのである。

景観復原というアプローチ

今回の研究の特色は、景観復原という手法にある。

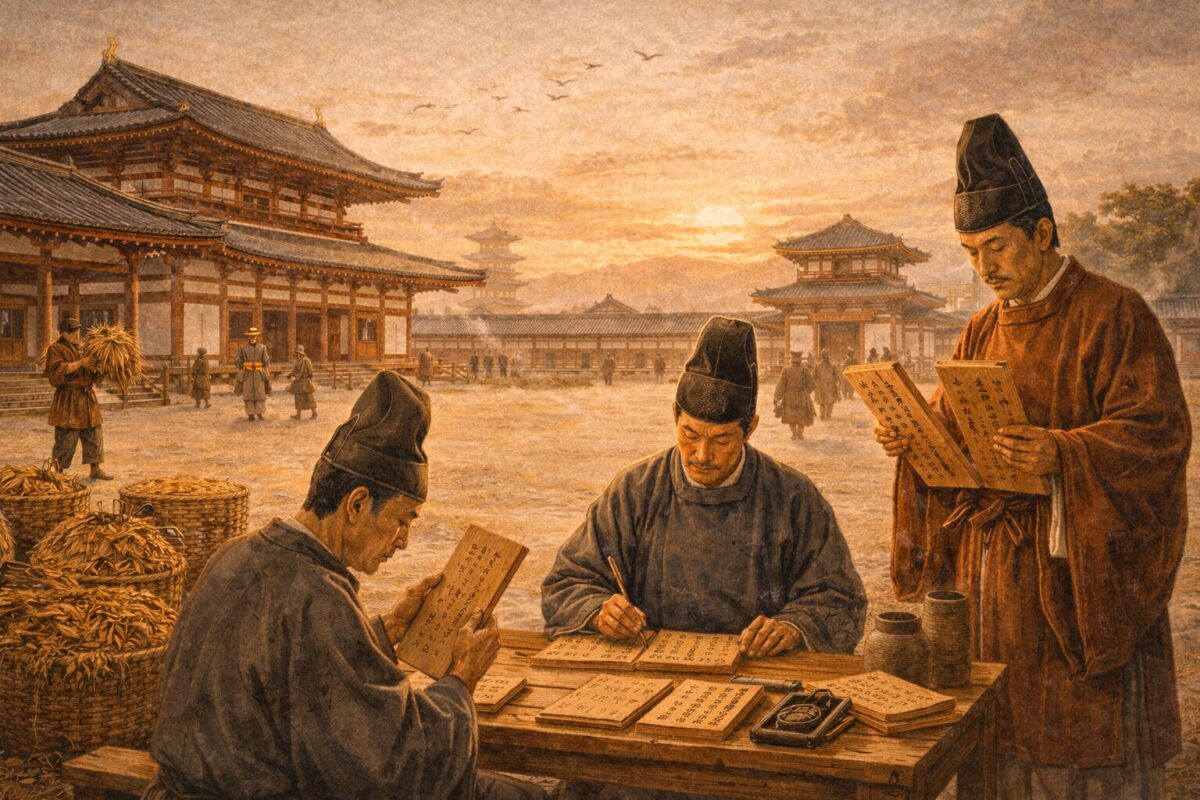

これは、古墳や郡家(評家)、里(五十戸=のちの郷)、地形などを地図上に重ね合わせ、時間ごとの配置の変化を分析するものである。

たとえば『常陸国風土記』によれば、香島神郡は「那賀国造」「下海上国造」の領域から切り取られて成立したとされる。田中教授は、この背景を古墳分布や郡家の位置関係から再検討し、7世紀半ばの「建評(けんぴょう)」――すなわち地方に新しく「評(こおり)」を設ける行政区画の再編――が、激しい地域再編と競合を伴っていたことを示した。

『常陸国風土記』において「建評」時に「神郡」が切り取られたと記される那賀国造の支配領域に注目し、7世紀前後の主要古墳と、郡家や里(五十戸、のちの郷)、地形等との位置関係を分析するための考古学的調査を実施した。結果、7世紀前後において、新たな地方行政区画の編成に対応する地域再編の証拠が認められた。

田中裕(2023)「鹿島・香取「神郡」成立の背景を景観復原からみる考古学的実証研究」科学研究費助成事業研究成果報告書

従来の理解とその限界(研究史)

これまでの研究では、7世紀における国造制から評制への移行は、ヤマト王権が古墳時代的な支配関係を終わらせ、より直接的な地方統制を行うための改革と説明されてきた。

その後、大宝令(701年)によって国郡制が整い、律令制度が完成する――これが一般的な流れとされてきた。

ここでいう評制とは、7世紀中ごろ、大化の改新のあとに地方制度を再編するなかで、それまでの 「国造(くにのみやつこ)による支配」 を改めて、地方を「国(くに)-評(こおり)-里(さと)」という区画で整理する仕組みのことである。

この「評(こおり)」が、後の大宝令(701 年)で「郡(こおり/ぐん)」と呼ばれる行政単位の前身となった。

史料からは、国造氏が郡司に任命される例が読み取れるため、在地の有力者を取り込みながら制度が完成したとする見方も定説となってきた。こうした理解は大きな成果をもたらしたが、同時に「地域の姿が穏やかすぎる」という停滞感も漂わせていた。

実際の地方社会はもっと複雑で、王権と地域の関係には多様性があり、地域内部でも競合や相克があったはずである。その証拠として注目されるのが、『常陸国風土記』に記された香島神郡の記事である。

ここには、大化5年(649年)というきわめて早い時期に神郡が設置されたとある。これは、評制が全国一律に「同時」でも「同様」でもなかったことを示す重要な記録である。

中臣氏と乙巳の変、そして終末期古墳

中臣氏は伊勢神宮の奉祭者にも成り代わっていくことを考慮すると、中臣鎌足が功を上げた乙巳の変の直後、「建評」によって特別な権益を確保したことが、その後の分岐点になっているといえる。

7世紀に入り、冠位十二階に始まる位階制度の変更は、「前方後円墳(秩序)の論理」の無効化を意味した。古墳はカミ祀りと結びついた組織(ネットワーク)維持装置の側面があったが、国家鎮護仏教を中心に置き、文字による支配の浸透が急速に進むなかで、奉祭者たちは新しい役割を模索せざるを得なかったのではないだろうか。

すなわち、彼らは新たな神祀りのあり方を模索し、かつ自集団の権益を確保しなければならなかったのである。乙巳の変はこのような状況下で起こっており、直後の「建評」を通じて「神郡」が置かれたと『常陸国風土記』は伝えている。

鹿嶋市宮中野大塚古墳が90mの円墳として全国最大の終末期古墳である事実は、決して古墳文化の残滓ではない。むしろ、中央との関係における変化を敏感に感じ取った中臣氏の、特別な権益を狙った動きのなかで、香島「建評」前後に築かれたと理解するのが妥当である。

【研究成果の学術的意義や社会的意義】

古代の鹿島神宮と香取神宮は東国にありながら、伊勢神宮とともに三つしかない神宮と称される神社であり、藤原氏の祖先神が祀られていること、その出身氏族である中臣氏や関連の大中臣氏が奉祭すること、両社ともにその所在地が全国で八箇所しかない神郡となることから、古代史上欠くことのできない重要な要素である。藤原氏が勃興するきっかけとなった乙巳の変、大化の改新において、建評の開始とほぼ同時に設置される香島神郡が、激しい地域再編を伴っていること、そして、後の地方行政区画の形が同時に決定づけられることが明らかにできたことは、古代史上大きな意味をもつと思料する。田中裕(2023)「鹿島・香取「神郡」成立の背景を景観復原からみる考古学的実証研究」科学研究費助成事業研究成果報告書

見えてきたもの

今回の研究から、いくつかの重要な点が浮かび上がる。

- 建評は一律に行われなかった

香島神郡は649年という早い段階で設置されたが、他の地域とは時期も事情も異なっていた。 - 地域の競合があった

古墳の築造や分布を分析すると、那賀国域の集団間に強い結合・競合があり、権益をめぐる対立や競合が繰り広げられていたことが考えられる。 - 特定氏族の特権化

鹿島・香取を担った中臣氏は、この「神郡」制度によって他氏族との競合から解放され、のちの藤原氏の飛躍につながる特権を確保した。

神郡研究が示すもの

こうした成果から見えてくるのは、律令制の成立が「中央から地方への一方的な命令」ではなかったという事実である。

地域にはそれぞれの事情があり、古墳を築いた首長層や国造氏族が利害をぶつけ合い、ときには再編されながら行政区画が形づくられていった。神郡は、そのダイナミックな過程を象徴する制度であったのである。

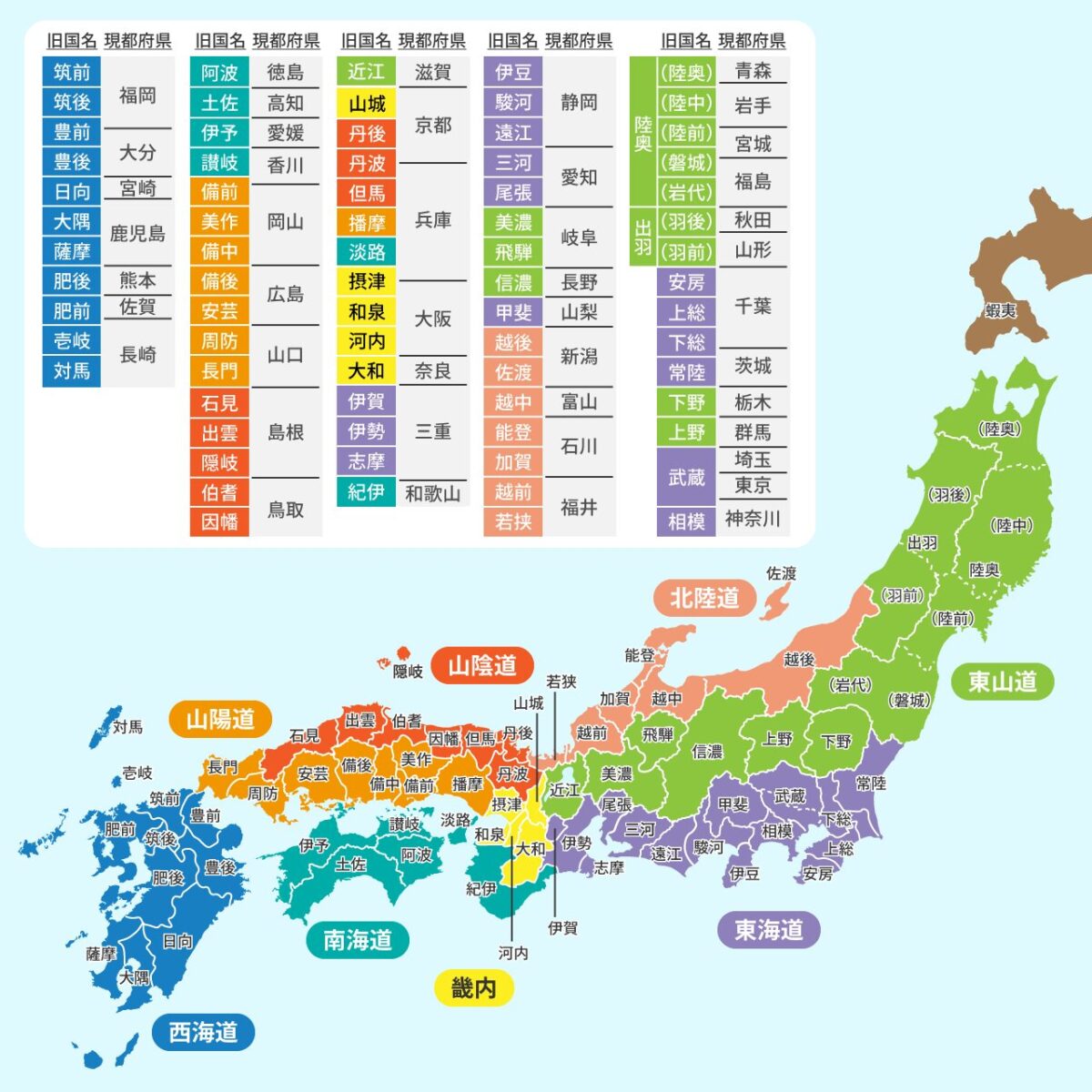

当ブログでは、これまで「旧国地図」を通じて広域的な国のあり方を紹介してきた。今後は、こうした「建評」の動き―国造制から評制へ、さらに郡制へと移り変わっていく過程―を追っていきたい。古墳から律令へ、地域から国家へと至るダイナミックな変化を、史料と考古学の両面から探っていくことで、古代日本の国づくりのリアルな姿にさらに迫ることができるはずである。

コメント