明治時代以降、近代国家の体制の下、神道は大きく形を変えていった。

これまで、長きにわたり神仏習合の形態をとってきた神道と仏教の関係が変わったのである。

明治の文明開化により科学主義の考え方が広まり、神道も合理化され、神道は二つの形態に分かれていった。一つは非宗教としての「神社」、もうひとつは宗教としての「神道」である。

例えば明治15年には神官教導職分離により「宗教神道」と「神社」が分離され、明治33年には神社局の独立により、神社局管轄の「神社」、宗教局管轄の神道各派を「宗教神道」と区別した。

このようにして明治以降、神道(神社および教派神道)やその他の宗教は国家により管理され、さらに仏教やキリスト教と違って、神道は特別視されてきたが、第二次大戦後、大きくその体制は変わることになる。

いわゆる「神道指令」により国家と神道を分離することとなった。

今回の記事では、神道指令で対象となった国家神道とはどういうものかをみていきたいと思う。

神道指令の発令

日本の占領政策を遂行した連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP、以下GHQ)の内部機構である民間情報教育局(CIE)*1に置かれた神社・宗教を担当する教育・宗教課では、占領開始より当時国家管理下にあった神社に対する措置が検討され、その結果、昭和二十年(一九四五)十二月に「国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督竝に弘布の廃止に関する件」、通称「神道指令」が発令された。

岡田荘司 (2017)日本神道史 第15刷 吉川弘文館

神道指令は、神社を含めた宗教と国家の分離を命じたものだが、実質的には神社と国家の分離を図ったものであった。同指令では、神社に対する国家・地方公共団体、官公吏などによる支援・監督および公的な財政援助の禁止や、伊勢神宮をはじめ神社の宗教的式典に関する指令の撤廃、神祇院の廃止などが定められた。

また神道指令では、神道を含むすべての宗教における「軍国主義的ないし過激なる国家主義的イデオロギーの宣伝・弘布」も同時に禁止された。これは、GHQが国家管理下にある神社を「国家神道」として「軍国主義的ないし過激なる国家主義的イデオロギー」の根源とみなしたことが背景にあった。

*1:民間情報教育局(Civil Information and Education Section, CIE)

GHQ/SCAPの正式な発足に先立つ1945年9月22日に日本と朝鮮(韓国)の広報、教育、宗教その他の社会学的問題に関する施策について最高司令官に助言するために米太平洋陸軍総司令部(GHQ/USAFPAC)の専門部(Special Staff Section)として設置され(USAFPAC 一般命令第183号)、同年10月2日にGHQ/SCAPに移管された(SCAP 一般命令第4号)。CIEは、教育全般(初・中・高等教育、社会教育)・教育関係者の適格審査・各種メディア(新聞、雑誌、ラジオ)・芸術(映画、演劇)・宗教(神道、仏教、キリスト教、新興宗教)・世論調査・文化財保護等、教育及び文化に関する極めて広範囲にわたる諸改革を指導し、監督した。その後占領行政の進行に伴う数度の組織改編を経て、占領終了の1952年4月28日に廃止された(一般命令第10号)。https://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/CIE.php

アメリカは、神社を国家神道という軍国主義的な考え方を広める組織だと認定し、国家から神社を分離させる政策を取るため、神道指令を発令させたことがわかる。

さて、アメリカが定義した「国家神道」が指すものはなんだろうか。

「国家的神道」と「国家神道 State Shinto」の乖離

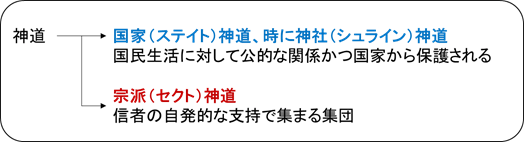

神道指令における「国家神道」の用語は「日本政府の法令に依て宗派神道或は教派神道と区別せられたる神道の一派即ち国家神道乃至神社神道として一般に知られたる非宗教的なる国家的祭祀として類別せられたる神道の一派(国家神道或は神社神道)」と定義された。

岡田荘司 (2017)日本神道史 第15刷 吉川弘文館

このような国家神道乃定義や、占領初期にGHQが行なった神道指令を含めた四大教育指令、また新日本建設に関する詔書(いわゆる天皇の「人間宣言」)には、戦前の日本で神道と近代日本のナショナリズムとの関係を研究したアメリカの神道研究者D・Cホルトムの理論や意見が大きく影響を与えていた。

ホルトムはCIEが発足した昭和二十年九月付で「日本の学校における国家神道に対し米国合衆国軍政当局が採用すべき特別措置についての勧告」を送り、日本の教科書から神話的・非歴史的な題材を排除すべきことや、学校での御真影拝礼や教育勅語奉戴の儀式、および学校生徒の定期的な神社参拝を廃止すべきことなどを提言していた。

ホルトムは、戦前に宣教師として来日し、キリスト教関係の大学で教鞭を執る傍ら、宗教学者で東京帝国大学(現、東京大学)の神道講座を担当した加藤玄智の神道論に傾倒した。

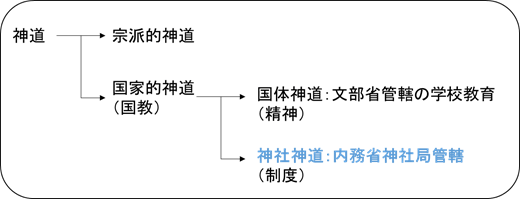

加藤の神道論は、戦前の当時非宗教とされた神道を宗教と断言した上で、神道を大きく「宗派的神道」と「国家的神道」に分類して、さらに「国家的神道」は有形的・具体的な形式としての「神社神道」と、無形的・精神的な内容としての「国体神道」とに小別されると論じたものであった。

ホルトムは加藤の言う「国家的神道」にNational ShintoやState Shintoとの訳語を当て、また加藤の分類を借用して、神道を「宗派神道」と「国家神道」の二つに分類した。

ただし、加藤が「国家的神道」をさらに「神社神道」と「国体神道」とに小別したのに対して、ホルトムのState Shintoは「国家神道」と「神社神道」を同一視したものであった。

このようなホルトムによるState Shintoの概念に基づいて、神道指令における「国家神道」の定義も、国家神道と神社神道を同一視したものとなったが、それゆえに国家と神社神道との分離を命じる神道指令の目的からすれば、国家と分離した神社神道はそもそもありえないことになるという、内容上矛盾を含むものともなった(大原康男、一九九三)。

また、神道指令では一五年戦争期に文部省が刊行した「国体の本義」「臣民の道」の頒布や、公文書での「大東亜戦争」「八紘一宇」の用語の使用を禁止するといった、国家と神社神道の分離に関係ないさまざまな事柄も含んだため、戦後の日本において、「国家神道」の語が一般化するとともに、多種多様な意味で用いられることにもつながった(新田均、一九九九)。

まとめ

以上より、簡単に神道指令について解説する。

加藤博士の分類で言うところの国体神道と神社神道をまとめて国家神道としてまとめられているのがホルトム氏の分類である。

つまり本来、アメリカが心配していたのは精神の部分で、「軍国主義的ないし過激なる国家主義的イデオロギー」が醸成されるようなものを排除したかった。しかし、ホルトムの分類により、神社神道という精神でない部分(制度)まで含んだため、矛盾が生じているのではないかという疑義がある。

また、この国家神道なる言葉は戦後に生まれた言葉であるということに注意したい。

神道が悪いわけではなく、国民を扇動することが悪いのである。

現在の社会ではSNSを利用した扇動が行われているという。たくさんの情報や言説に踊らされず、自分の考えをしっかり持って行動したいと切に願っている。

コメント