はじめに

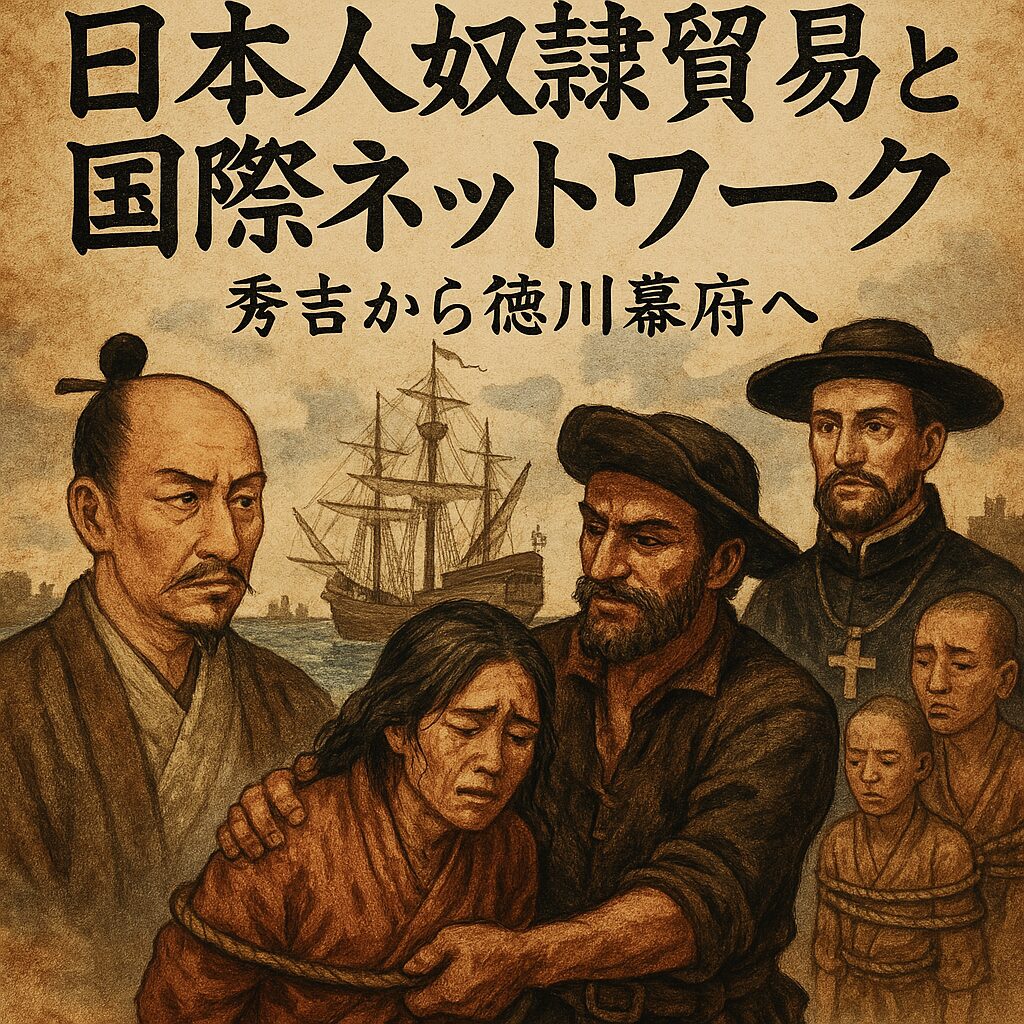

16世紀末、日本は戦国乱世のただ中にありながら、すでにグローバルなうねりの中に巻き込まれていました。鉄砲や絹、そしてキリスト教――ヨーロッパからもたらされた新しい価値観や技術は、港町を賑わせ、戦国大名たちの野心を刺激します。しかし、その陰で「日本人奴隷」という、あまり語られることのない闇の歴史が動いていたことをご存知でしょうか。

ポルトガル商人や東南アジアの交易ネットワークに組み込まれ、マカオやマニラ、はてはヨーロッパまで売られていった日本人たち――。彼らの運命は、やがて豊臣秀吉の怒りを呼び起こし、徳川幕府の鎖国政策へとつながっていきます。この時代、日本はどのようにして「奴隷化」という危機から自らを守り、世界と向き合ったのか?そして、信仰と利益のはざまで揺れ動いたキリシタン大名や宣教師たちの本当の姿とは?

本記事では、グローバル化する奴隷貿易の実態と、それに翻弄された日本の人々、そして国家としての選択にスポットを当て、歴史の表と裏をひも解きます。

今なお現代社会に通じる「人権」と「グローバリズム」の問題を、400年前の日本から一緒に考えてみませんか?

グローバル化する奴隷貿易の実態

16世紀後半、日本の戦国時代は国際的な人身売買ネットワークに組み込まれていました。ポルトガル商人を中心に、東南アジアの商人やスペイン人も加わり、日本人奴隷はマカオ・マニラ・メキシコ・ヨーロッパへと売られていきました。1555年にはリスボンに日本人奴隷コミュニティが存在した記録があります。秀吉の九州遠征中に目撃された事例では、戦乱で発生した捕虜や貧民が「1人あたり銀2-3貫(現在の価値で約10万円)」で取引され、海外に連行されました。当時の記録では約5万人が奴隷として売られたと推定されています。

秀吉の大英断――人身売買禁止令とその影響

1587年、九州遠征中の秀吉は長崎で鎖に繋がれた日本人集団を目撃し、激怒します。キリシタン大名の領内で行われていた奴隷貿易を「神仏への冒涜」と断罪し、宣教師ガスパール・コエリョを詰問しました。同年7月24日、彼は「バテレン追放令」を発布し、以下の措置を講じました。

- ポルトガル人による日本人奴隷売買の即時禁止

- 売られた日本人の解放と代金の銀による補償

- キリスト教布教活動の制限

この政策の背景には:

- 日本人女性が「商品目録に掲載され海外で売買される」現実への怒り

- ポルトガル船が奴隷貿易の温床となっているとの認識

- キリスト教布教が奴隷化を助長しているとの懸念

秀吉は南蛮貿易を継続しつつも、長崎を直轄地化して監視体制を強化。これにより奴隷貿易は一時的に減少しましたが、完全な根絶には至りませんでした。

徳川幕府の鎖国体制と新たな国際関係

江戸幕府成立後、徳川家康はオランダ・イギリスとの貿易を優先し、ポルトガル・スペインを排除する方針を確立していきます。秀吉の方針を継承しつつ、より体系的な対策を実施:

- 1616年:人身売買契約を3年以内に制限し、違反者に死刑を適用

- 1630年代:鎖国体制確立によりポルトガル・スペインを排除し、オランダに「布教なき貿易」を義務化

- 異国船打払令:人身売買の温床となる外国船を厳重監視

この転換の背景には:

- キリスト教布教と奴隷貿易の関連性への警戒

- オランダが「布教なき貿易」を約束した現実主義

- スペイン領メキシコへの日本人奴隷流入の継続

1630年代の鎖国体制完成後も、オランダ商館長の報告書には「東南アジアで日本人奴隷が確認される」との記録が残っています。幕府は出島貿易を厳格に管理し、人身売買防止のために「異国船打払令」を発令するなど、秀吉の方針を継承・発展させ、キリスト教との関連を断つことで国家主権を強化しました。

- From the Edo Period to Meiji Restoration in Japan

- Geninka and Slavery: Jesuit Casuistry and Tokugawa Legislation on Japanese Bondage (1590s–1620s)

- The Portuguese Slave Trade in Early Modern Japan: Merchants, Jesuits and Japanese, Chinese, and Korean Slaves, written by Lúcio De Sousa

キリシタン大名の矛盾――信仰と経済的利益

九州のキリシタン大名(大村純忠・有馬晴信・大友宗麟)は、ポルトガル船誘致のため積極的に宣教師を保護しました。

彼らの動機は:

- 鉄砲や火薬の安定供給

- 中国産生糸の独占的取引

- 領内の教会建設による国際都市化

しかし1587年、秀吉が長崎を没収すると、大村純忠は年収の3割を失う経済的打撃を受けました。この事実は、キリシタン大名の「信仰」が南蛮貿易の利益と不可分だったことを示しています。

国際社会から見た日本の選択

当時の日本は、奴隷貿易をめぐってヨーロッパ諸国と複雑な駆け引きを繰り広げていました。イエズス会は「戦争捕虜は合法奴隷」と主張して正当化を図りましたが、豊臣秀吉はこれを断固として拒否し、日本人の人身売買を禁止することで国家主権と民の尊厳を守ろうとしました。この方針は、徳川幕府にも引き継がれ、幕府はキリスト教布教と奴隷貿易の双方に強い警戒心を持ち続けました。こうした独自の基準と毅然とした対応が、日本が植民地化を免れた大きな要因の一つとなったのです。

やがて江戸幕府は鎖国政策を敷き、外国との交流を厳しく制限しました。しかし、完全な孤立を選ばず、オランダとの限定的な貿易と情報交換の窓口を残します。オランダ商館長が毎年提出する「オランダ風説書」などを通じて、ヨーロッパやアジアの最新の国際情勢、科学技術、経済動向を継続的に把握することができました。この仕組みにより、江戸幕府は鎖国体制を維持しながらも、世界の変化を見極め、いざという時の開国や外交交渉において有利な判断材料を蓄積することができたのです。

まとめ

秀吉と徳川幕府の政策は、経済利益と人道主義の狭間で苦悩した結果でした。キリシタン大名の矛盾や国際ネットワークの複雑さを乗り越え、日本は独自の主権維持戦略を確立しました。この歴史は現代の人身取引問題にも通じる「グローバリズムと人権」の課題を先取りするものでした。

コメント