役行者とは何者か?

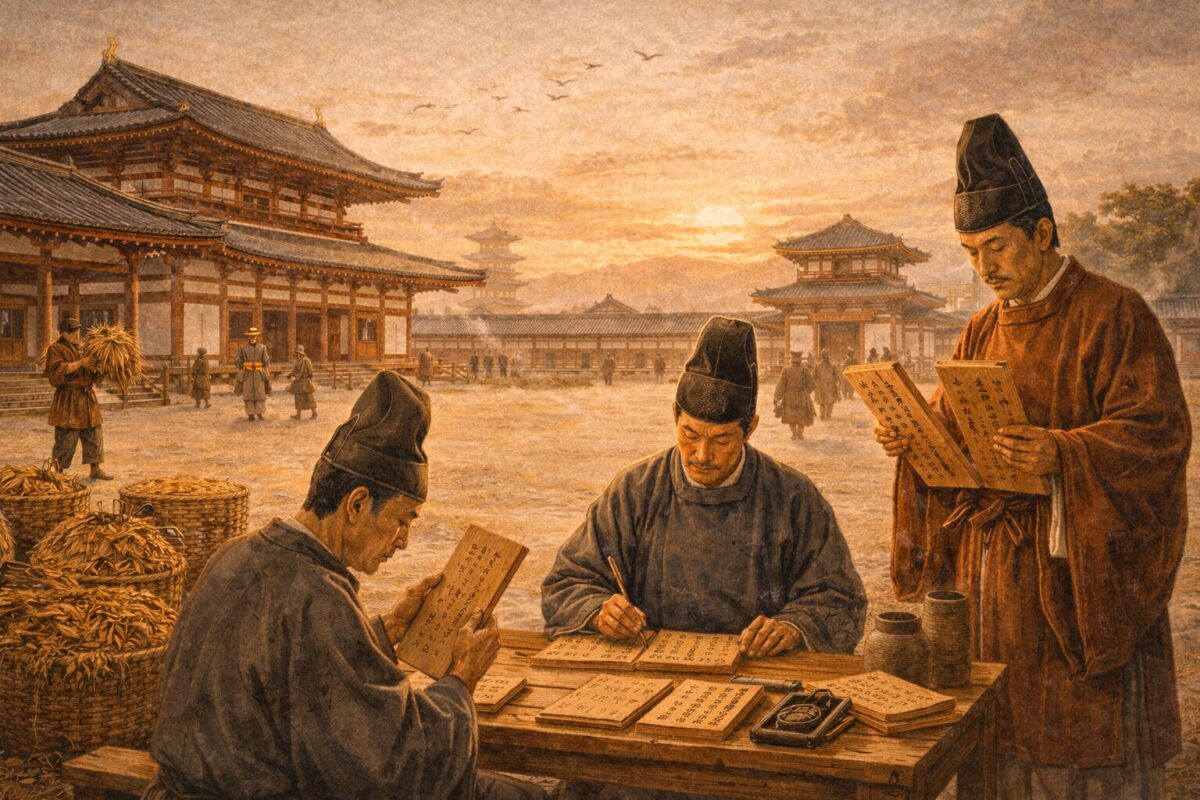

役行者(えんのぎょうじゃ)、本名は役小角(えんのおづぬ)は、今から1300年以上前の奈良時代に生きたとされる山の修行者です。修験道の開祖として有名ですが、その実像は謎に包まれています。

実は「役行者」という名前は後からついた尊称で、当時は「役小角」と呼ばれていました。

論文ではこう説明されています。

役行者という呼称は、役小角という名に与えた後世の尊称である。役小角は7世紀後半から8世紀にかけて生存した山岳修行者である。

立花靖弘「史実と伝説の間にみる役行者の魅力」

伝説にみる、役行者の人生

幼いころから修行の道へ

役行者は、舒明天皇6年(634年※諸説あり)今の奈良県御所市茅原のあたりで生まれました。賀茂氏の家系であり、幼い頃から山に親しみ、十七歳で元興寺に学び、やがて葛城山で山林修行に入ったとされます。その後、熊野や大峰の山々を修行で巡りました。

大和國葛木上郡茅原村人也

脊古真哉「役小角伝考」

鬼を使う!? 不思議な力

役行者の伝説で有名なのは、「鬼を使って水を汲ませたり、薪を集めさせたりした」というエピソード。まるで漫画のようですが、実際に古い記録にもこう書かれています。

小角能役使鬼神、汲水採薪、若不用命、即以咒縛之

脊古真哉「役小角伝考」

この「鬼神」は、山の民や修行仲間を象徴しているとも考えられています。役行者は薬草や呪術の知識で人々を助けていたようです。

小角は山人とともに労働し薬草の知識を活かして施術し、呪術をもって民衆の不安をとりのぞく行為をしていたとも想像される

立花靖弘「史実と伝説の間にみる役行者の魅力」

配流(流罪)という波乱

役行者は、都で「呪術で人を惑わした」と弟子に告発され、伊豆大島に流されてしまいます。でも、これは本当に悪いことをしたからではなく、当時の政治的な事情が大きかったようです。

『続日本紀』文武3年5月丁丑条には『讒以妖惑、故配遠處』…これは弟子の韓国連広足による讒言事件である

脊古真哉「役小角伝考」

呪術は望まれる施術であったろう

立花靖弘「史実と伝説の間にみる役行者の魅力」

空を飛ぶ仙人!? 伝説の広がり

流罪ののち、夜の海を歩いて富士山に登ったとか、赦されてからは仙人のように空を飛んで消えた、なんて話も生まれました。自由に山野を駆け巡る姿は、当時の人々の憧れだったのでしょう。

山野を仙人の如くに自由に駆け巡った。このような様子からであろうか、仙人となって天空を飛び交ったという伝説が生まれている。

立花靖弘「史実と伝説の間にみる役行者の魅力」

役行者の伝説が語るもの

役行者の物語は、ただの不思議話ではありません。中央の権力に縛られず、山で自由に生きる姿は、今でも多くの人の心を打ちます。役行者が人々の不安や悩みに寄り添い、時に権力に立ち向かった姿は、現代の人々にも響くメッセージとなっていると感じました。

コメント