弥生時代 魏志倭人伝と考古学から見る交易

邪馬台国の九州説か畿内説か、という論争が存在していることはよく知られている。

それは魏志倭人伝という中国の書物が根拠となっている。

魏志倭人伝は、中国の正史である歴史書のひとつである。

当時の中国で権力者がどのような論点で日本を語りたかったか、という視点は必要である。

今回の記事は、「古代史講義ー邪馬台国から平安時代まで」という2018年に出版された新書をもとにしたものである。

古代史は文字資料が少ないため、刺激的な推測をしやすい時期だが、今までの歴史学や考古学の地道な研究を知ることが大事なことだと思う。

歴史学や考古学は学派もある世界であり、一筋縄ではいかないが、どんな学派の人がどんな研究をしているのか知るだけでも情報リテラシーは身に着けられるだろう。

そのためにも、博物館や研究論文をもとにした書籍に触れていたい。

弥生ミュージアム「魏志倭人伝」 ・・・吉野ヶ里遺跡にある弥生ミュージアムのホームページには魏志倭人伝の現代語訳が掲載されている。

倭人伝を遺跡や遺称地名に基づいて恣意的に解釈しなおす手法に対しては、以前から多くの研究者が疑問を投げかけてきた。近年では刺激てな考古学的調査成果が続々と公開される中で再び独断的で安易な倭人伝利用が目に付く現状に対し・・・警鐘を鳴らしている。

2018吉松大志著「古代史講義ー邪馬台国から平安時代まで第1講」p13-p29ちくま新書

倭人社会の総説に続くのが、有名な倭国内の政治抗争と女王の政治体制である。なお、この後に記される女王国のさらに東方の国々は、中国の古地理書「山海経」など中国古典を参考に作文された伝説的な国々であり、実録的要素は非常に薄い。

倭人伝には当時の中国王朝の誤った認識や古典の引き写しも数多くみられるわけで、倭人伝だけに頼っては列島の真の姿はみえてこない。

戦後の考古学的な調査の増加と技術の進展により弥生時代や古墳時代の列島社会への評価は一変しつつある。

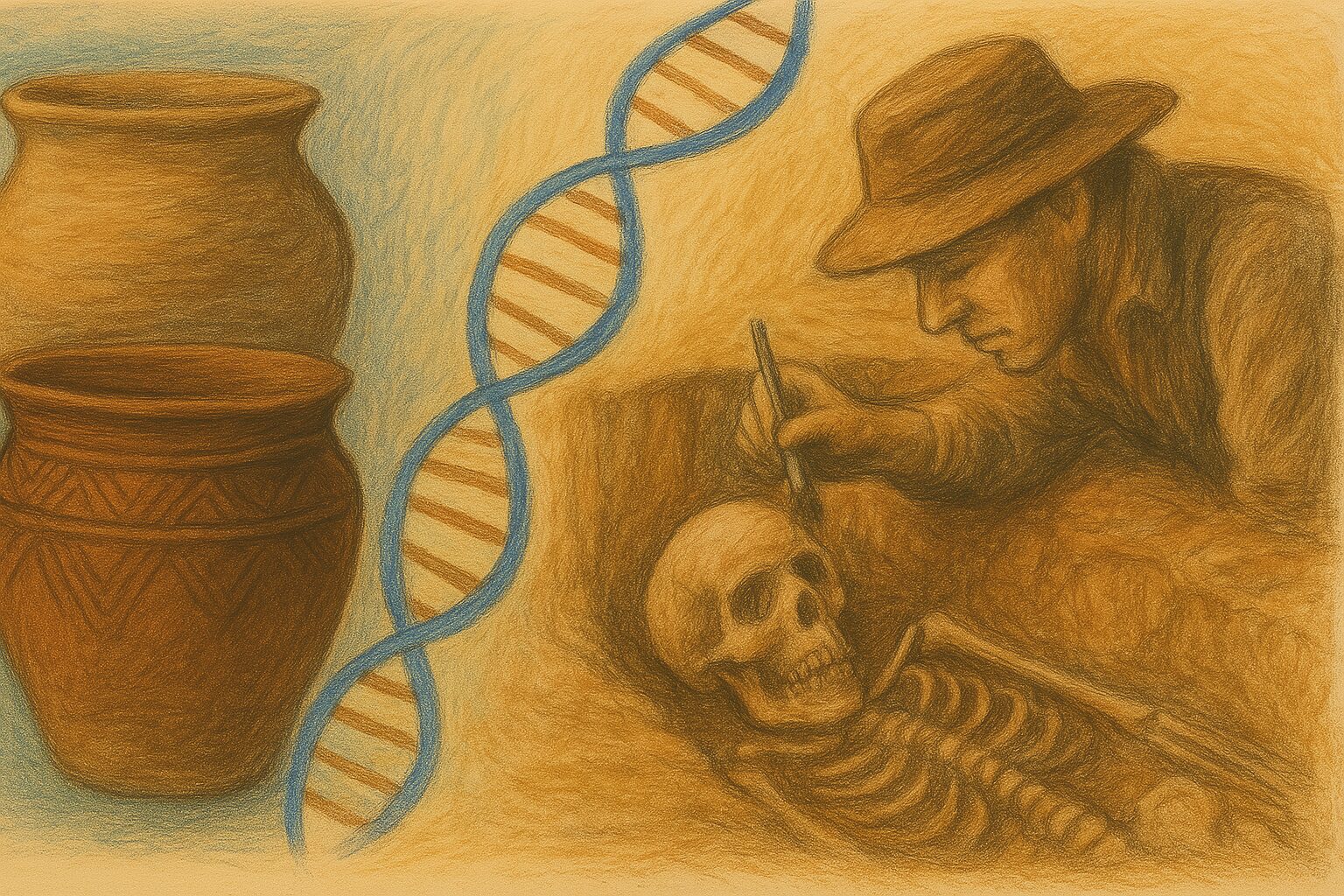

朝鮮半島と九州本土の交易を結びつけていたのはその間にある対馬・壱岐等の島々であった。特に壱岐の原の辻遺跡では列島系・朝鮮半島系・中国系の遺物が多数出土している。

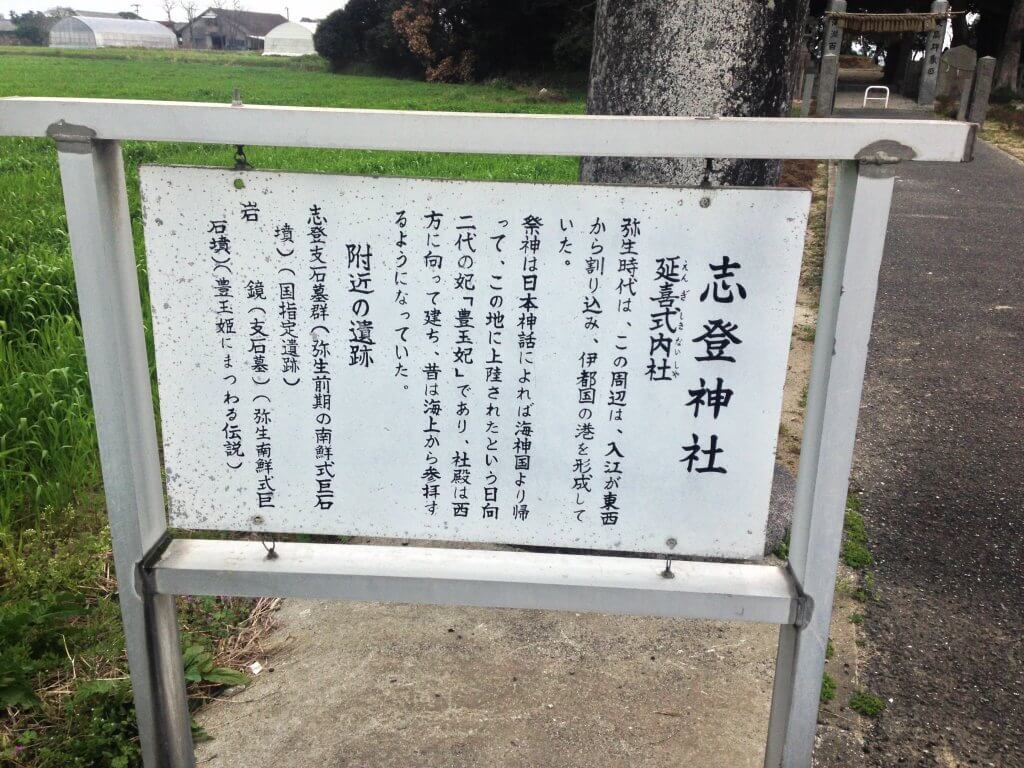

楽浪地域産の土器(楽浪土器)の主体は三雲遺跡群(福岡県糸島市)を中心とする糸島地域で出土する。糸島は倭人伝の伊都国に比定する説が有力で、中国鏡を副葬する墳墓も多数所在する。「原の辻=三雲貿易」と呼ばれるこの交易構造は、弥生時代中期末(紀元前1世紀)から終末期(3世紀半ば)にかけて継続する。

弥生時代のトンボ玉など多くの遺物が壱岐では出土し、博物館に収蔵されている。

壱岐市立一支国博物館の主な展示品

伊都国歴史博物館 ・・・魏志倭人伝に記載されている伊都国、福岡県糸島市にある歴史博物館

近年の発掘調査により「原の辻=三雲貿易」の時代に山陰地域にも半島系土器がもちこまれていることがわかってきた。その代表的な遺跡が山持遺跡である。ここからは朝鮮半島南端のヌクト式土器・三韓土器に加え、本州ではきわめて珍しい楽浪土器が出土している。ヌクト式土器の中には生活土器が含まれており、こうした半島系土器を使用する人々が山陰地域に来訪し一定期間滞在した可能性がある。

2018吉松大志著「古代史講義ー邪馬台国から平安時代まで第1講」p13-p29ちくま新書

ただし、山持遺跡からは運搬具として使用された北部九州系の土器も多数出土しており、半島と山陰地域の交易は北部九州の勢力が媒介となって実現していることは注意される。実際、糸島半島の博多湾岸側に位置する今山・今宿遺跡群(福岡県福岡市)からは山陰系土器が多数出土しており、北部九州の交易の場に山陰地域の人々が深く関与していたことがうかがわれる。

さらに山持遺跡ではほかにも北近畿の丹後・但馬系土器、瀬戸内の吉備系土器に加え、近江系土器も出土しており、西日本諸地域の人々がこの地に来集したことを示している。

類例として鳥取県鳥取市の青谷上寺地遺跡があり、半島系のヌクト式土器とともに北陸系の土器や碧玉素材が出土し、山陰以東と朝鮮半島の交易者を結びつける役割を果たしていた。

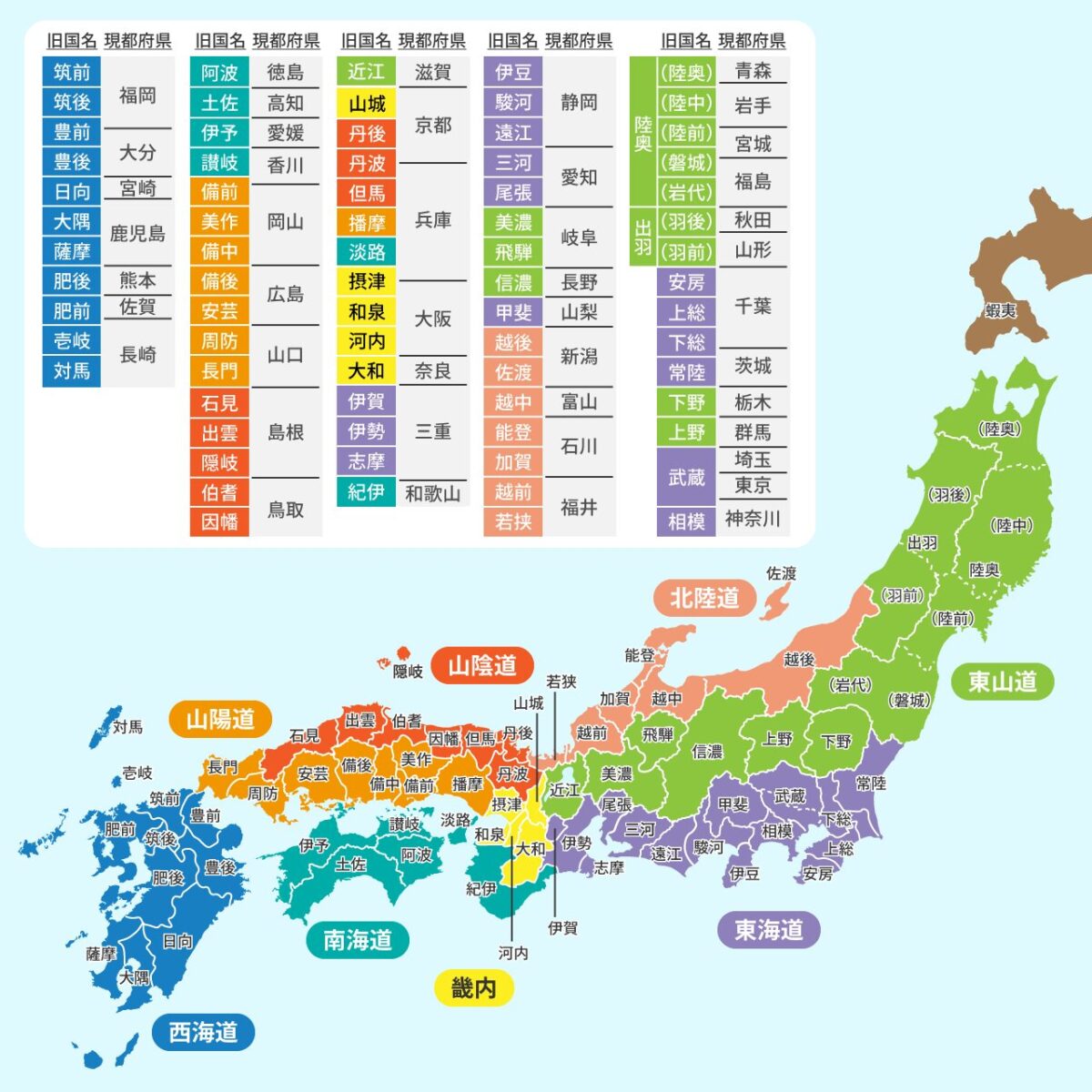

弥生時代 大量の人骨@山口県土井ヶ浜

九州北部や鳥取県の弥生人たちとはルーツの異なる弥生人が山口県にいたことがわかっている。

センセーショナルで刺激的な遺跡のひとつである。

2018年の年末から2019年の3月まで研究部長の篠田先生のもとで、国立科学博物館企画展がこのテーマで行われた。

ルーツにはいろいろな説があり、今後ますますmtDNAや核DNAの解析が進む研究結果を待ちたい。

弥生時代人骨には鋭い武器で傷つけられた痕跡が数多く見つかっています。これらは弥生時代人が生きていた社会を理解する手掛かりとなります。多数の石鏃が打ち込まれた土井ヶ浜124号骨

砂丘に眠る弥生人 国立科学博物館企画展ちらしより

他 集団 と比較した結果,とくに上顎側切歯 や下顎歯 の抜去頻度 において,縄文晩期集団や西北九州弥生人 と当集 団の間に大きな差異 が認められ,こうした結果から,土井ケ浜弥生人の抜歯 については,縄文からの伝統をそのまま踏襲したものとする認識は不適当で,何等かの外来要素による影響を想定しても不自然ではないとの結論を得た。

1990 中橋孝博「土井ヶ浜弥生人の風習的抜歯」人類誌98(4)483-507

コメント