明治時代に発令された神仏判然令によって、神道と仏教は明確に分けられ、神仏習合の時代は終わった――。

本当にそうだろうか?

このように教科書などで語られていますが、本当に神仏習合は完全に終わったのでしょうか。

長い年月をかけて築かれてきた神仏習合が、果たして簡単に断ち切れるものなのか。そんな疑問を抱き、さまざまな資料を調べていたところ、非常に興味深い論文に出会いました。その内容をここでご紹介したいと思います。

神仏習合は本当に終わったのか?

著者はフランス国立極東学院のアンヌ・ブッシィ先生(フランス人)です。論文の中で、日本文化の持つ曖昧さについて丁寧に論じられています。

たとえば、仏教の勤行が神々への祭祀と共存している寺院(愛知県では「豊川稲荷」の名でよく知られる臨済宗の妙厳寺、岡山県では「最上稲荷」の通り名を持つ日蓮宗の「妙教寺」)、あるいは仏像が「ご神体」または今も「権現」として保存され、祭礼の際、神輿にのせられる神社と旧修験寺院、さらには宮寺として神社の境内に位置して、その祭神の霊力によって僧侶や行者、巫者が「(幣)憑け祈祷」という除霊祈祷を行う伝統をもつ寺院や神社などがあげられる。

アンヌ ブッシィ 著/福島勲 訳 2007 「神仏習合の系譜」宗教研究81巻2号p.259-282

この他にも、民間神楽の祭神や祭礼(荒神神楽、花祭り、権現舞など)、そして都市や農村を問わず、家庭の中で神棚と仏壇が並ぶ光景など、神仏習合の形は今も身近なところに数多く残っています。

先に挙げた全ての実例が示しているように、神仏習合に接近するのに必要なのは多角的なアプローチである。

アンヌ ブッシィ 著/福島勲 訳 2007 「神仏習合の系譜」宗教研究81巻2号p.259-282

こうした現実を前にすると、明治期の「神仏判然令」によって神仏習合が「終了」し、「完全に分離」したとする一般に流布している日本の宗教史に関する包括概念については、どんな場合であれ、慎重であらねばならないと思わざるを得ない。

私自身、明治時代の神仏分離政策によって神仏習合が終わったという“常識”と、現代に残る神仏習合の現実とのギャップに違和感を覚えていました。

とはいえ、実際には神仏判然令の発布とともに廃仏毀釈の動きが強まり、多くの仏像が破壊されるなど、仏教勢力に大きな打撃があったことも事実です。

神仏分離政策の現実

明治政府が実施した神仏分離政策は、具体的にどのようなものだったのでしょうか。以下、論文からの引用です。

各地で行われた神仏分離の展開は一様でないものの、地域社会において、明治の宗教改革は三つの水準で体験された。

一つには、それまで密接な関係を持っていた(多くは檀那寺でもあった)宮寺、別当寺と神社(鎮守、氏神)の分離と神社を中心とした地域宗教生活の再編成。

二つには、(多くは分離の結果として)無住になった寺や氏子の少ないお宮、無格社、小堂と小祠(「人民社」、「自然社」)」の廃合。

三つには、様々なカミガミや民俗神を祠る小祠、石碑などの取り壊しである。この最後の点に関して、考察を試みてみたい。

地域社会で行われた宗教対策の三番目のものは「淫祀邪教」※という範疇に関わるものである。分離政策が根絶しようとしていたのは、あらゆる「小さな」神々、境界神と境界にいるカミガミ、中間神霊、村や町で神として祀られた仏菩薩、死霊、精霊たちである。それらは明治までは生活空間に多く点在し、宗教的にもっと融合した部分、一見して成立神道や仏教すなわち宗教制度側から最も離れた信仰対象である。

国家の認可を受けていない行者、修験、巫覡、巫者たち※が創始し、営んでいる信仰は(思想上、市民生活上の)危険分子の代表として片づけられた。立法者はこれらを、非合理、無知蒙昧な迷信、無秩序な元凶として、一方的に弾圧した。理論家、儒教学者、国学者、西洋学者、経世論者、権力者はこのような民俗信仰を「愚民の俗習」と呼び、それらを時間と金の無駄遣い、精神の蒙昧としか見なかった。合理性を求めるあまり、彼らはこれらマージナルな存在を「非合理」と決めつけるばかりで、心理学的で文化的な、集団や個人に関わるアイデンティティの複合体、すなわち、社会の健全な機能のために必要不可欠なものとは思い及ばなかった。

アンヌ ブッシィ 著/福島勲 訳 2007 「神仏習合の系譜」宗教研究81巻2号p.259-282

この三つの水準のうち、三番目の民俗神(地方の民間宗教など)に対する弾圧は特に厳しかったようです。しかし、それでも完全に消えることはなく、今も形を変えながら受け継がれています。

※三つの水準については、以下でまとめておきます。

- 密接な関係を持っていた(多くは檀那寺でもあった)宮寺、別当寺と神社(鎮守、氏神)の分離と神社を中心とした地域宗教生活の再編成

- (多くは分離の結果として)無住になった寺や氏子の少ないお宮、無格社、小堂と小祠(「人民社」、「自然社」)」の廃合

- 様々なカミガミや民俗神を祠る小祠、石碑などの取り壊し

この中で三番目にあたる民俗神(地方の民間宗教など)は、神社にいた僧侶の次に厳しく弾圧されたようである。

しかしながら、今日まで生き残って、あるいは形を変えて継承されている。

生き残った民間宗教 – 伏見稲荷大社の事例 –

とりわけ、主要な大社では神仏分離が徹底され、内部や周辺で活動していた「迷信」とされた民間宗教の廃絶も強く推し進められました。しかし、完全な廃絶には至りませんでした。その一例を、論文から引用します。

例えば、旧官幣大社、全国三万二千以上数える稲荷社の総本社、京都の伏見稲荷大社の場合―決して特殊なケースではない―を例にとってみたい。

アンヌ ブッシィ 著/福島勲 訳 2007 「神仏習合の系譜」宗教研究81巻2号p.259-282

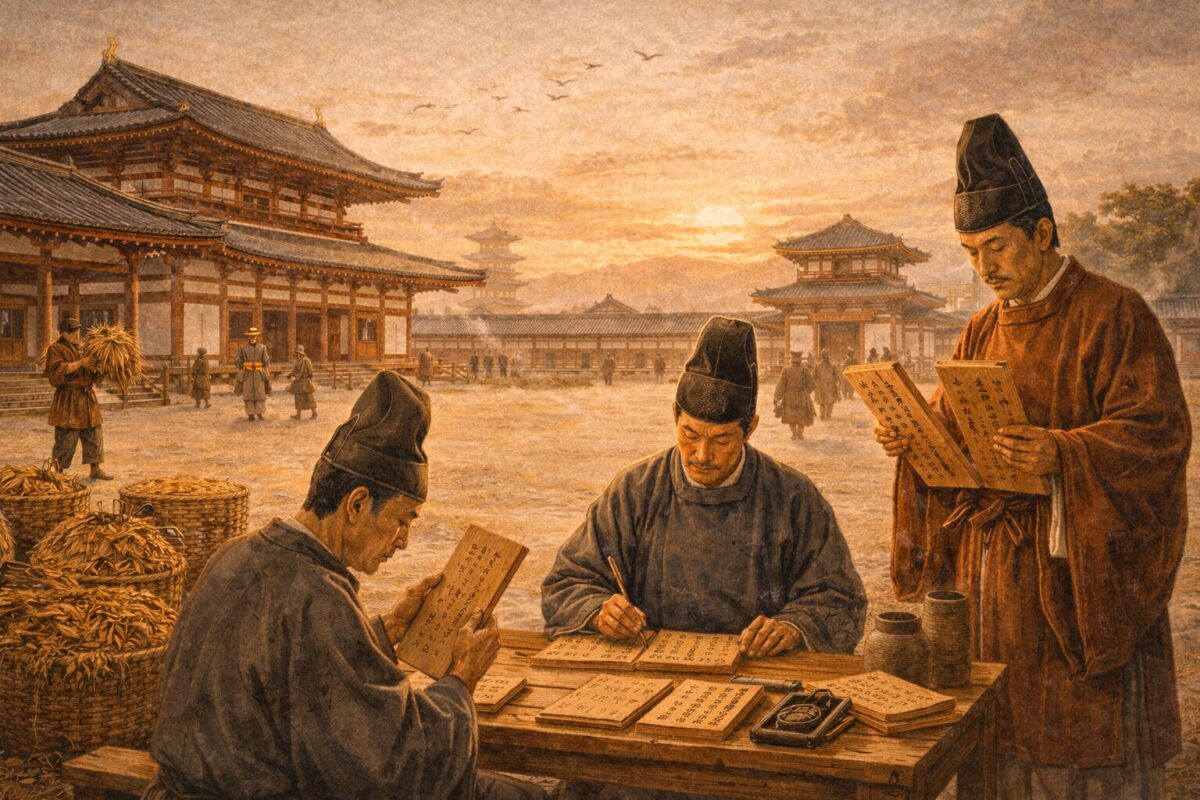

もともと東寺の守護神とされていた稲荷大明神を祀るこの神社は、元禄時代から社家の秦氏、荷田氏、そして神社境内にあった神宮寺である愛染寺の真言別当によって共同管理されてきた。明治期には、伏見稲荷社は政府直轄の神社の一つになる。仏教建築は取り壊され、僧侶は追放され、秦氏と荷田氏の両社家は神官職制によって定められた神職に取って代わられ、その祭式も組み直された。

ところで、この神社は杉に覆われた稲荷山三ケ峯の麓にたち、その山中には古くから、民間宗教者(現地では「おだい」と呼ばれる稲荷神を守護する巫者)とその信者たちが、キツネや蛇など多数の神霊、龍神等の守護神やその眷属を祀ってきた。石と盛土で作られた小さな塚に突き立てられた枝はかつてこの信仰の目に見える印だった。

明治期の宗教政策によって、「迷信」の範疇に入るこれらの実践は追放の対象になって廃絶されるはずであった。だが、この塚は消えるどころか、むしろ反対に発展を見せる。

伏見稲荷大社は、もともと東寺の守護神である稲荷大明神を祀る神社で、元禄時代から社家の秦氏・荷田氏、そして神宮寺の愛染寺(真言宗)が共同で管理してきました。明治時代に入ると、稲荷社は政府直轄の神社となり、仏教建築物は取り壊され、僧侶は追放され、神職制度に基づき祭式も再編されました。

一方で、稲荷山には古くから「おだい」と呼ばれる巫者とその信者たちが、キツネや蛇、龍神などの神霊を祀ってきました。明治期の宗教政策によって、これらの信仰は「迷信」として排除の対象となりましたが、実際には消えるどころか、むしろ発展を遂げました。

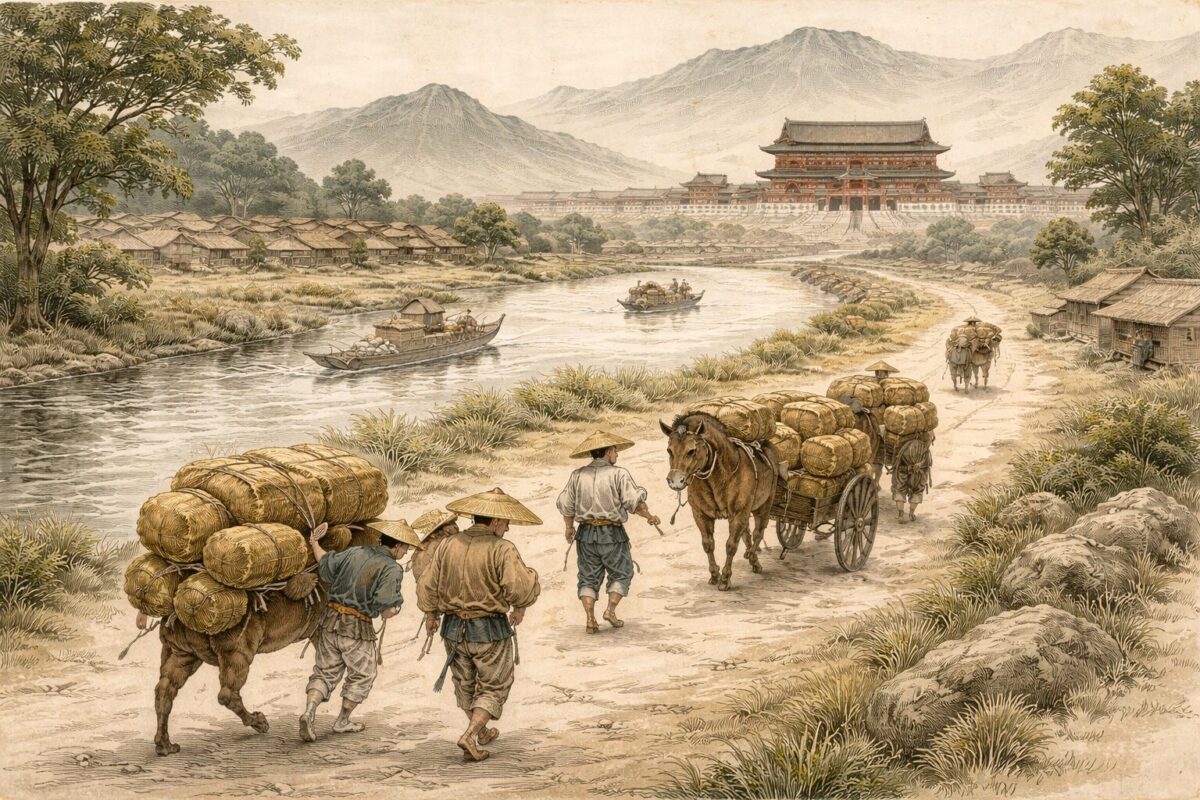

神社側が一八七六年頃に稲荷山の三峰のそれぞれに石碑を立てたことが、古い塚が次第に小さな石碑に置き換えられていくきっかけとなった。一九〇二年、政府から石碑を破壊し、その建立を禁止するように神社に通達が出されたものの、無効果だった。神官たちによれば、一九一〇年代が「お塚」と呼ばれるこの石碑の建立ブームの頂点である。大社の調査によると、参詣者が押し寄せるお塚は何万を数える。石碑には神々、寄贈者、その先祖たちの名前、建立の日付が刻まれ、お題の指示に従って建てられる。 約十万人のおだいが神社の信者かつ稲荷山信仰の中心人物として登録されており、彼らに率いられて無数の信者たちがお塚だけでなく、神社にも供え物を携えてやって来る。おだいの執り行う祭祀は独特の巫儀である。その一部分は元稲荷大社別当の仏教的勤行からの継承であり、稲荷信仰の神仏習合的な側面が維持されている。また、神官たち自身が述べていることだが、大社への信者たちの祈祷願の大部分は、神道的というよりは仏教的な内容であると言う。

アンヌ ブッシィ 著/福島勲 訳 2007 「神仏習合の系譜」宗教研究81巻2号p.259-282

このように、表向きは「迷信」として排除された信仰が、実際には神社の繁栄を支える重要な役割を果たしているのが現実です。明治政府の宗教政策が一見成功しているように見えても、地域に根付いた信仰は今もなお生き続けています。

「おだい」については霊能者などさまざまな議論がありますが、少なくとも神道と仏教の境界が曖昧な信仰が民間宗教として根付いているのは確かです。こうした信仰は、明治の神仏判然令を乗り越え、現代においても引き継がれていると実感します。

※補足説明

淫祀邪教:国家の認可を受けていない行者、修験、巫覡、巫者たちが創始し、営んでいる信仰(思想上、市民生活上の)

→危険分子の代表として片づけられた。

修験道、修験、巫者

彼らに関して、禁止された信仰は本質的問題である。何故なら、修験道の信者たち、山伏、修験、行者や宣託、口寄せなどの巫儀を行う巫女、巫覡、巫者はまさしくこの禁止された信仰を生業としていたからである。実際、明治政府が何としても根絶したいと思っていたのは、神社に所属する社僧に次いで、こうした神仏「混淆専門」の民間宗教者たちだった。

引用元:アンヌ ブッシィ著/福島勲 訳 2007 「神仏習合の系譜」宗教研究81巻2号p.259-282

コメント