人気記事

-

列島人類史ー日本の旧石器時代遺跡の分布を調べるー

4万年前、日本列島はどんな姿をしていたのでしょうか?旧石器時代の人類がどこに暮らし、どのように移動していたのか――その痕跡は全国各地の遺跡に残されています。本記... -

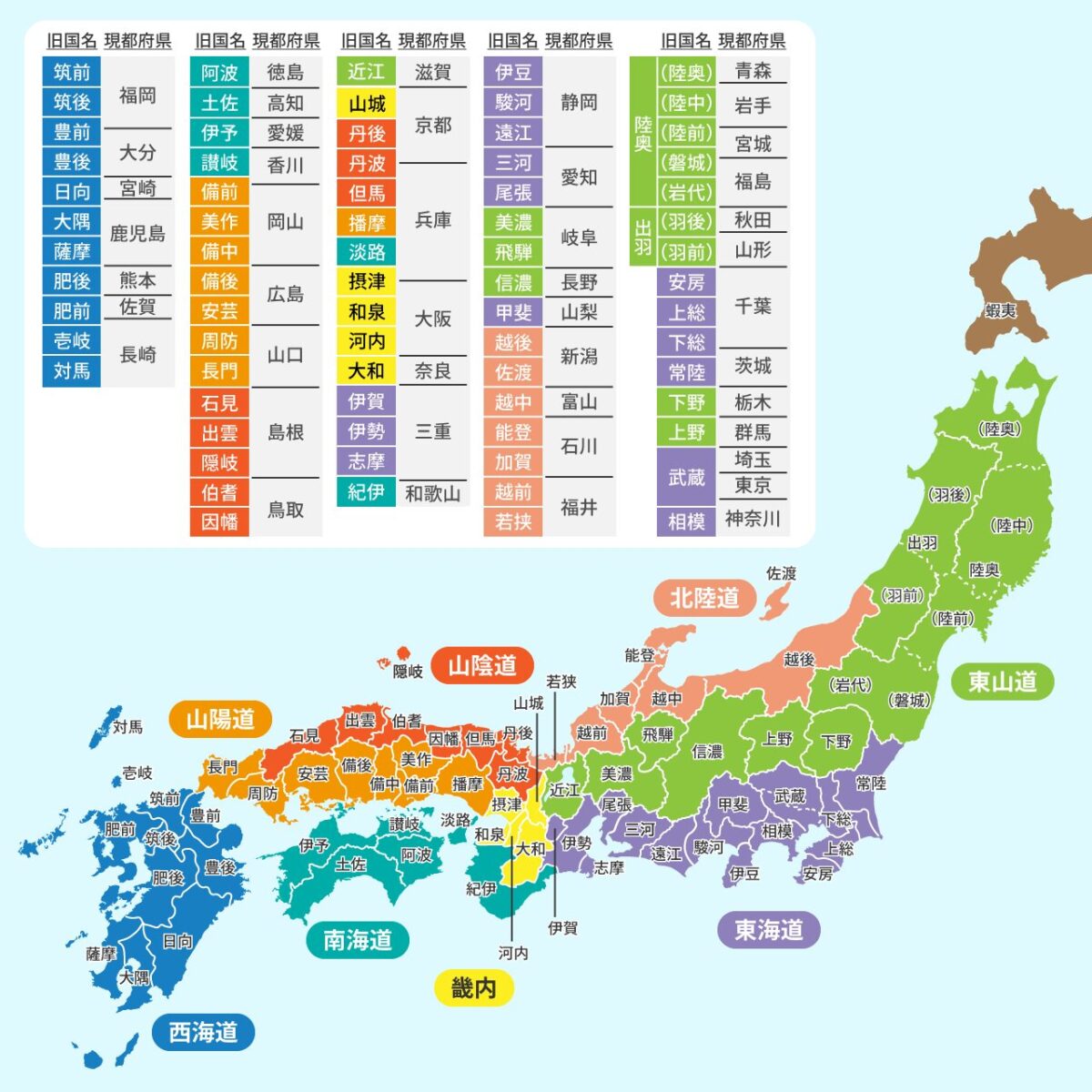

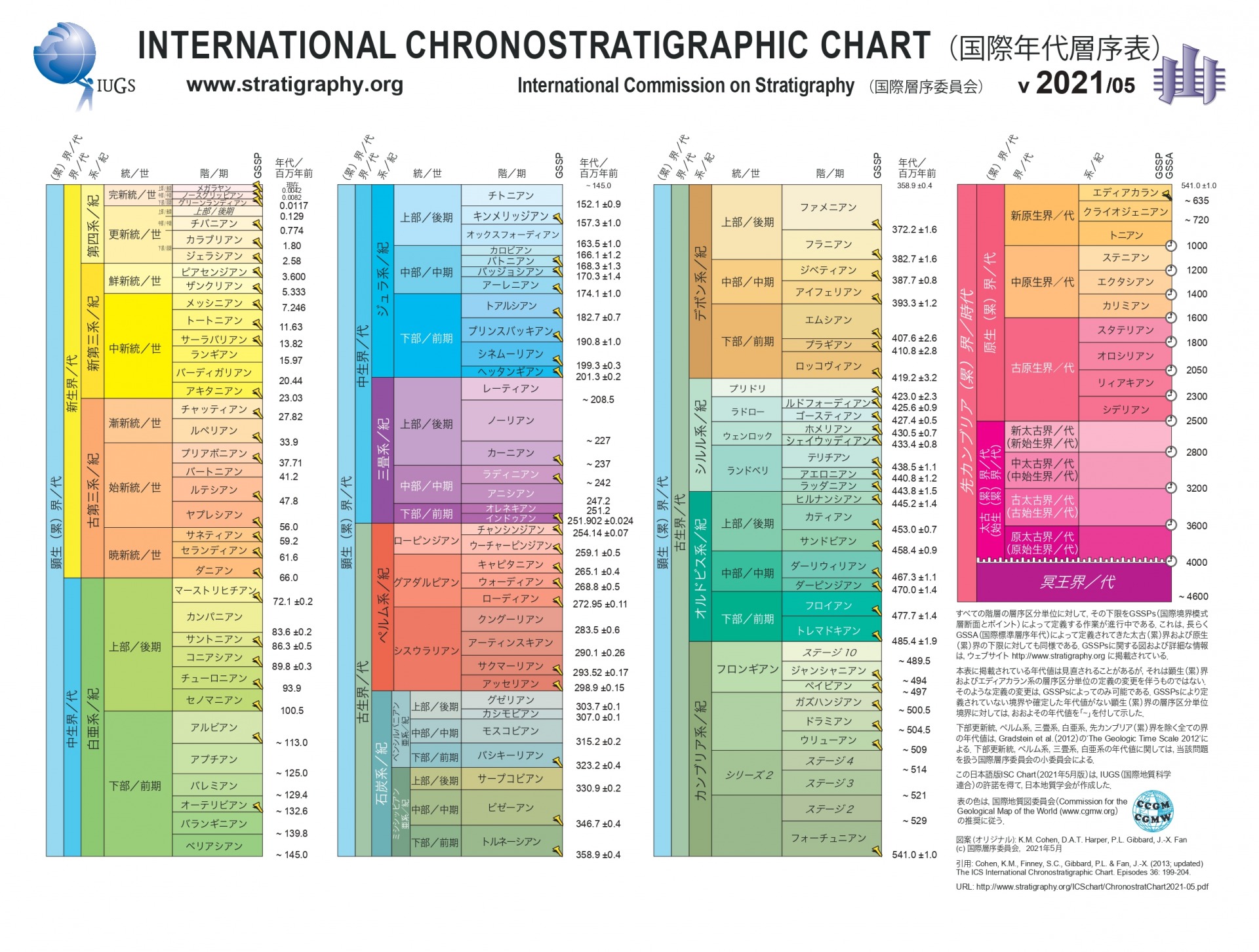

日本列島の成り立ち(自然科学編)

日本列島は、海洋と大陸のそれぞれに起源をもつ。本記事では日本列島の成り立ちを探ってみたい。 Japan is a land of remarkable geologic diversity. In very few othe... -

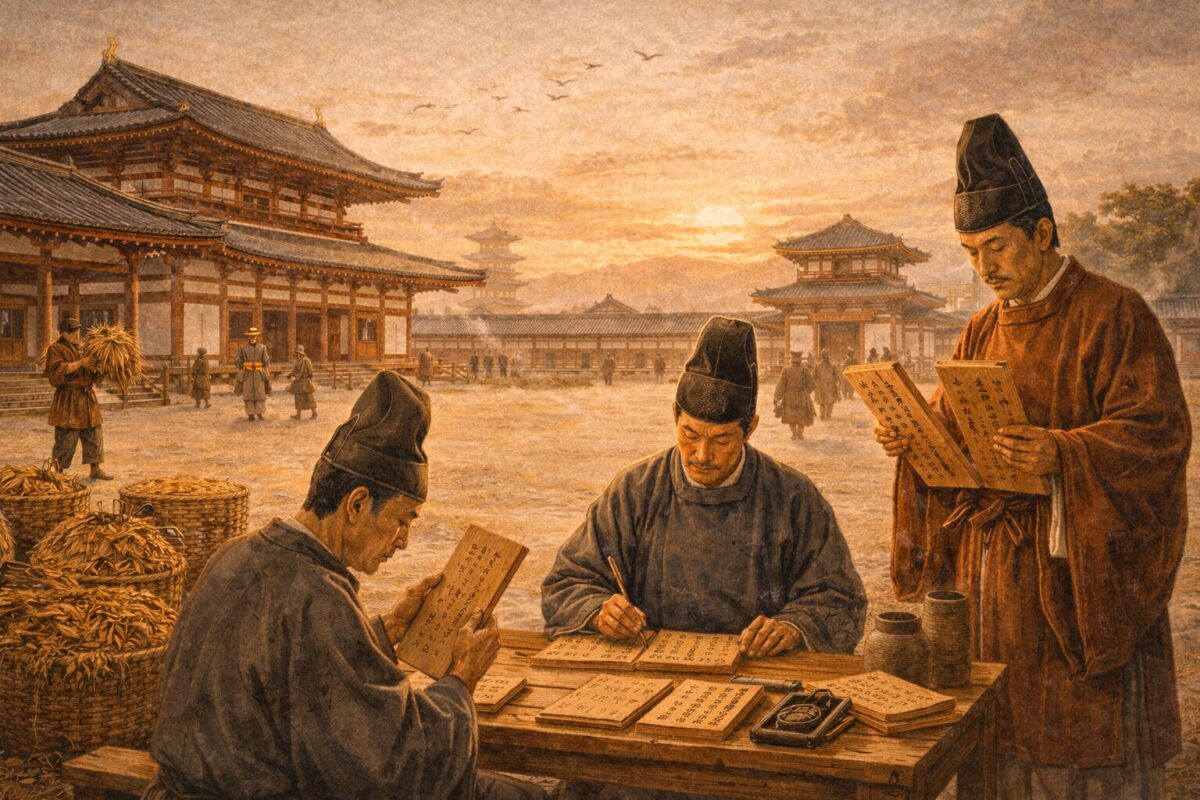

【第45代】 聖武天皇 -災害と疫病に悩まされた人生、突然の出家で男性天皇初の譲位-

今回は、東大寺の大仏の造立を始めたことで有名な聖武天皇について深堀りしていこうと思う。聖武天皇は仏教の信仰が深く、仏教に帰依することで護国を考えていた。その... -

『魏志倭人伝』は真実を伝えているのか-謎に迫る-

魏志倭人伝は、邪馬台国が日本のどこにあったのか未だに論争している所以となった、文献である。本記事では魏志倭人伝がどのような背景を持つのか調べた内容を書いてい... -

山王信仰 -山岳信仰と仏教- 神仏習合の一例

前回の神仏習合の記事では、仏教伝来から始まり、神と仏の関係性が3つに分類されることを紹介した。 そして最後に、その関係性の中で最も進んだ考え方である本地垂迹説... -

平安時代の神社をグーグルマップ(Google Maps)で表示させてみた!

平安時代の神社がなぜわかる? 外出先でふと、「この場所にはかつてどんな歴史があったのか」と気になることはないだろうか。 平安時代の百科事典や法典に記された情報... -

【第35代・第37代】皇極天皇/斉明天皇:2回即位した女性天皇

重祚(一度退位(譲位)した天皇が再び即位すること)されたのは、歴史上たった二回であった。一つの事例として46, 48代 孝謙天皇/称徳天皇 を以前の記事では取り上げて... -

日本列島人類史概要-我々はどこからきたのか-

私たちの祖先は、いつ頃から日本列島にいたのだろうか。縄文人や弥生人の子孫が、私たちなのだろうか。祖先はなぜ日本列島に住むことを決めたのだろうか。祖先は子孫に... -

縄文文化は先進的だった?ー植物利用の謎ー

縄文時代のくらしとはどのようなものだっただろうか。本記事では東北大学名誉教授で植物学の鈴木三男(2020)「びっくり!!縄文植物誌」をもとに高度な縄文人の植物利... -

全国の方位除け神社一覧|八方除・方位除けの総本社と代表社

方位除けとは何か 方位除け(ほういよけ)とは、家の新築・転居・結婚・開業など人生の節目にあたり、方角の凶を避けて無事を祈る日本独自の信仰である。その起源は古代... -

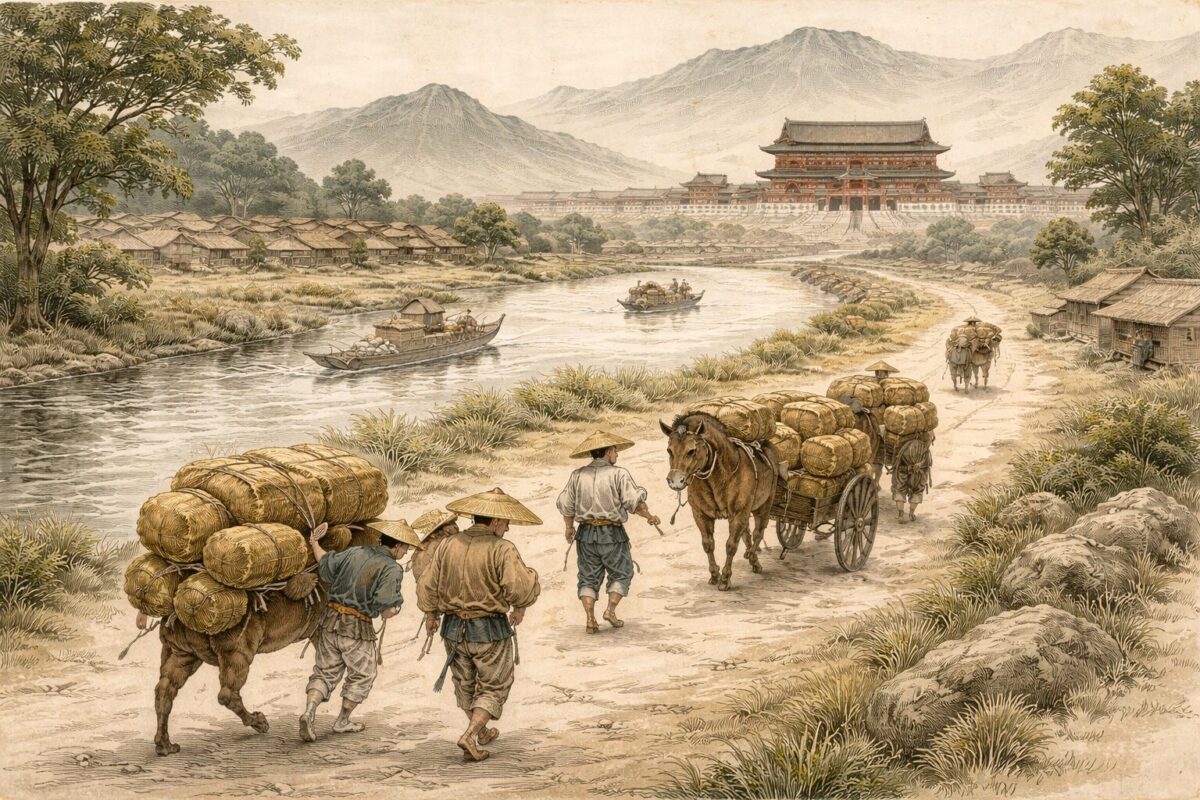

弥生時代の日本列島(特に九州北部、山陰)について

弥生時代 魏志倭人伝と考古学から見る交易 邪馬台国の九州説か畿内説か、という論争が存在していることはよく知られている。それは魏志倭人伝という中国の書物が根拠と... -

遺跡から出土した植物の種を簡単に検索!大型植物遺体データベースの使い方ガイド

本記事では、全国の遺跡から出土した植物の種を手軽に検索できる「大型植物遺体データベース」の使い方を、図解付きで解説する。本データベースは時代や地域の指定が可...